総合リハビリテーションセンター

総合リハビリテーションセンター

施設基準・スタッフ・診療時間・各部門についてご紹介いたします。

総合リハビリテーションセンターの理念

私たちは、住み慣れた地域で、その人らしい生活を送ることができるように人間性・専門性を磨き、その人を取り巻くすべての人が手を携え、活力あるリハビリテーションを行うことを通して、地域に貢献します

技士長あいさつ

-

総合リハビリテーションセンターでは、治療効果の高い療法や機器を用いた訓練を実施し、患者さん一人ひとりの目標を達成するために、多職種とリハビリスタッフが連携しチームで取り組んでいます。そして、退院後、住み慣れた地域で、その人らしい生活を送ることができるように、在宅・地域でのリハビリにつながる取り組みを行っています。さらに、このような質の高いリハビリが提供できるよう、日々人材育成、研鑽に努めています。

総合リハビリテーションセンター 技士長 原口 友子

(言語聴覚士 鹿児島県言語聴覚士会会長)

総合リハビリテーションセンターの特徴

-

リハビリスタッフ計97名所属

理学療法士38名、作業療法士34名、言語聴覚士23名、義肢装具士2名(2023年4月1日現在) -

朝から夕方まで1日の生活の全てを「リハビリ」

(モーニング(7:30~9:00)リハを行います) -

治療効果の高い療法や機器を用いたリハビリ

-

チームリハビリテーションの徹底的実践

-

退院後の生活までリハビリスタッフがフォローアップ

(当院を退院された患者さんの自宅へ訪問して、生活状況を確認します)

各部門の紹介

理学療法部門

- 理学療法は、病気やケガにより、起き上がる、座る、立つ、歩くなどの生活に必要な基本的な動作ができなくなった方々に対して、これら運動機能の改善を図り、日常生活が安心して送れるように治療・支援するリハビリテーションです。麻痺などの身体機能の回復を目的に電気刺激を併用して歩行訓練を実施したり、自分の足の力では立つことができない場合には装具を足に装着して歩行訓練を行い、最大限の機能回復を目指します。

作業療法部門

- 作業療法は「作業」に焦点を当てた治療・指導・援助であり、ここでいう「作業」とは患者さんそれぞれにとって目的や価値を持つ「生活行為」を指します。

具体的に「生活行為」とは、日常生活活動(食事・トイレ・入浴など)、家事、仕事、余暇活動、コミュニケーションなど幅広いものです。麻痺など身体機能の回復への働きかけはもちろん、動作の工夫や福祉用具の選定など実際の生活場面を想定したリハビリテーションにより新たな生活の再構築を支援します。

また、高次脳機能障害(失行症、注意・記憶・遂行機能障害など)がある方々の日常生活、自動車運転再開や職場復帰についての支援も多職種と連携して行います。

言語聴覚療法部門

- これまで当たり前にできていた「ことばによるコミュニケーション」、「食べること」・「飲み込むこと」ができなくなった方々への支援として、言語聴覚士(ST)が専門的なリハビリテーションを行います。「ことばによるコミュニケーション」の問題とは「ことばを思い出せない・読み書きができない」失語症、「呂律が回らない」構音障害などをいいます。また「食べること」・「飲み込むこと」の問題を摂食嚥下障害といい、これは高齢者の寝たきりや肺炎の原因になります。また2017年には、子どものことばの問題に対する訓練や支援をスタートしました。言語聴覚療法を通して地域の皆様が住み慣れた地域でその人らしい生活を送れるように支援いたします。

ほかにも「集中力がない」、「物忘れが多い」、「段取りが悪い」といった症状があり、これを高次脳機能障害といいます。当院は「鹿児島県高次脳機能障害者支援センター」の支援協力病院に指定されておりますので、高次脳機能障害のある方々の日常生活ひいては職場復帰の支援なども行っております。

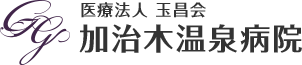

義肢装具部門

当院は装具作製の専門職である「義肢装具士」が3名常勤しております。装具とは、麻痺などの障害に対して効率的な運動療法(装具療法)を行うために必要な治療用器具のことで、患者さん一人ひとりに合わせてオーダーメイドで作製します。当院では、リハビリ室内に義肢装具室を設けておりますので、装具の作製や修繕などのニーズにいち早く対応し、最適な装具を遅滞なく提供しております。また退院したあとも定期的に装具のメンテナンスを実施し、訪問リハビリや通所リハビリのスタッフと連携しながら在宅での生活を支援しております。

リハビリスタッフの構成 2023年4月1日現在

| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 義肢装具士 | |

|---|---|---|---|---|

| 回復期リハ病棟 (54床) |

17名 | 13名 | 8名 | 2名 |

| 地域包括ケア病棟 (60床) |

2名 | 3名 | 7名 | |

| 医療療養病棟(79床) 地域一般病棟(37床) |

8名 | 9名 | ||

| 介護医療院(60床) | 2名 | 2名 | 2名 | |

| 介護医療院おはな | 2名 | 2名 | 2名 | |

| 通所リハビリテーション | 2名 | 1名 | 1名 | |

| 訪問リハビリテーション | 3名 | 2名 | 2名 |

リハビリテーションの内容

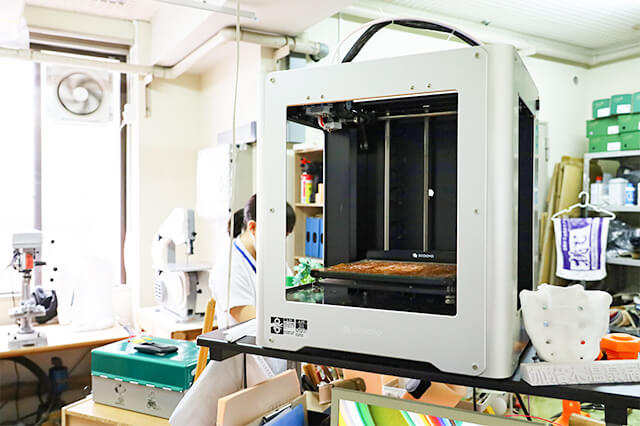

ウォークエイド(2020.4~保険適用)

- ウォークエイドは、機能的電気刺激に基づくエビデンスが認められている治療法です。歩行に合わせて腓骨神経を電気刺激することで足関節を補助し、歩行の改善を図ります。

促通反復療法(川平法)

- 川平法とは、麻痺した手足の神経回路を再建・強化することを目的とした治療法です。治療効果を高めるために、電気刺激や装具療法と併用して行うことで、麻痺や日常生活動作の改善が期待されます。

CoCoroe AR2(上肢リハビリ装置)・CoCoroePR2(前腕回内回外リハビリ装置)

- 脳血管疾患、整形疾患などによる腕の運動機能障害を持つ方を対象に、電気・振動刺激を併用しながら腕や肩・肘の自動運動をサポートするリハビリロボットです(2020.4~保険適用)

免荷式リフトPOPO

- 歩行に介助が必要な患者さんが負担なく安全に歩行の練習をするために、「免荷式リフトPOPO」を導入しております。リフト機能をうまく使って身体を支えながら歩行することで、患者さんに負担なく安全に歩行の練習をすることができます。

干渉波電気刺激装置

- 干渉波電気刺激装置は、「痛みや不快感を伴わない電気刺激療法」の一つとして嚥下障害(飲み込みの問題)のリハビリに併用されています。当院でもこの装置をリハビリに取り入れることで嚥下機能が改善した例を経験しています。

装具療法

- 歩行訓練に装具療法を取り入れることは、「脳卒中治療ガイドライン2015」において強く進められています(グレードA)。当院では、最適な装具を選定するために、リハビリテーション科医、義肢装具士、リハビリスタッフを中心に「装具診」を実施し、患者さんの能力を最大限に活かすリハビリにつなげています。

心理療法

-

当院には4名の公認心理師が勤務しており、患者さん本人はもちろん、ご家族の心理的なサポートも行っています。

運転再開支援

- 患者さんの自動車運転の再開は、患者さん本人・ご家族にとって大きな課題となることがあります。当院では、医師・リハビリスタッフを中心に、自動車運転を再開するために必要な手続きや条件、利用可能なサービスなどについて助言し、必要な検査やリハビリを行います。

就労支援

患者さんがお仕事に復帰するための支援を行っています。これまでには、リハビリスタッフが入院中の患者さんと一緒に復職先へ伺い、移動手段や業務内容の確認などを行っています。

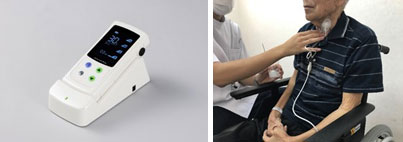

チームリハビリテーション

リハビリカンファレンス

- 1人の患者さんに最良のリハビリを提供するために、チーム一丸となって今後の方向性を考えていきます。リハビリカンファレンスの場には、担当のリハビリスタッフ、ソーシャルワーカー、看護師だけでなく、リハビリテーション科医、内科医、鹿児島大学教授(作業療法学科)も出席し、適切な支援計画を立案していきます。

リハビリ回診

- 回復期リハビリテーション病棟では、定期的に「リハビリ回診」を行い、患者さんの身体機能および日常生活動作の変化、リハビリの成果を確認しています。1人の患者さんの状態の変化をチームで確実に把握することで、患者さんの改善の時期に応じた適切な治療・リハビリを実践しております。

栄養サポートチーム(NST)回診

- リハビリの効果には、患者さんの栄養状態が大きく関わってきます。当院では、栄養サポートチームとして、医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・看護師・リハビリスタッフがチームで関わり、適切な栄養管理のもとリハビリを行っていきます。

家族勉強会

- 患者さんのご家族はチームリハビリテーションの重要な一員です。なぜなら、患者さんの生活を支えるためにはご家族の理解と協力が不可欠だからです。当院では、「家族のためのセミナー」と称して、月に1回家族勉強会を行っています。基礎から応用までリハビリスタッフが分かりやすく説明します。

管理栄養士と言語聴覚士との連携

入院中の患者さんにとって食事は楽しみの一つですが、飲み込みの問題(摂食嚥下障害)で、口から食べることが難しくなった患者さんも大勢おられます。当院では、管理栄養士と言語聴覚士が密接に連携をとり、患者さんが「十分な栄養」を「安全に」・「美味しく」口から食べることができるように支援します。

チームによる「摂食嚥下リハビリテーション」

当院には、言語聴覚士が17名在籍(2018年12月現在)しており、医師と言語聴覚士が中心となって、摂食嚥下障害のある患者さんに集中的なリハビリ(摂食嚥下リハビリテーション)を行ないます。必要な方には嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査を積極的に行い、「口から食べる」機能の早期回復を目指します。

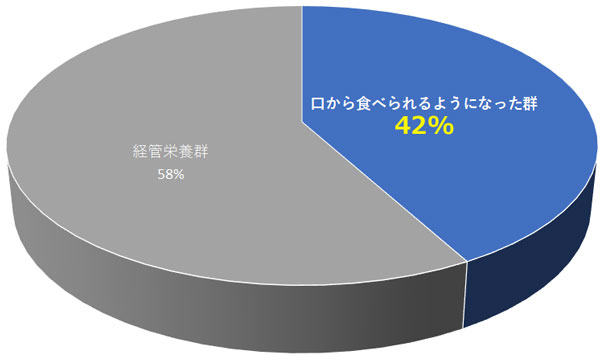

補足:厚生労働省が定める「経口摂取回復率」の基準35%を上回る

摂食嚥下リハビリテーションによって口から食べられるようになった患者さんの割合

(2015〜2017年度に嚥下造影検査を行った経管栄養315名中55名の内訳)

退院時自立支援サービス

退院時自立支援サービスとは?

- 「退院時自立支援サービス」とは、リハビリスタッフが当院を退院された患者さんの自宅へ訪問して、実際の生活場面で困り事がないか専門的な視点で助言する無償のサービス(1回)で、当院独自の取り組みです。これまでに72名の方々がこのサービスを利用されました(2018年7月~2018年10月現在)。

ご案内

-

- 総合リハビリテーションセンター

- 総合リハビリテーションセンターの施設基準・スタッフ・診療時間・各部門についてご紹介いたします。

-

- 回復期リハビリテーション

- 回復期リハビリテーション病棟の方針や入院当日の流れ、実績等を紹介しています。

-

- 小児リハビリテーション

- 発達面・行動面などにおいて心配のあるお子様、障がいのある子どもを対象に行うリハビリテーションです。

-

- 訪問リハビリテーション

- 加治木温泉病院の訪問リハビリテーションについてご紹介いたします。

-

- 通所リハビリテーション

- 住み慣れたところで、生活していくためのサポートをさせていただきます。

-

- 地域リハビリテーション広域支援センター

- 姶良・伊佐高齢者保健福祉圏域 地域リハビリテーション広域支援センターとしての役割、活動内容についてご紹介いたします。

-

- リハビリ TOP

- 加治木温泉病院のリハビリに関するリンクを掲載しています。